はじめまして、

鍼灸整体院セボーンの院長

富永圭一です。

私はこれまで原因不明の

慢性的な症状の治療について

研究と技術の向上に努めてきました。

私がこのホームページを立ち上げた

理由は単純です。

病院や薬で改善しない

辛い症状に悩んでいる人が

あまりにも多いから

そして、

薬や手術に頼らなくても安全に

辛い症状を改善する治療法がある

という事実を知ってもらい、

痛みや不調から解放された

“普通の生活”

をあなたに取り戻してもらうためです。

このホームページにたどり着いたあなたは

これまでとても辛い思いを

されてきたのだと思います。

病院の検査で「異常なし」と言われたのに、症状が続いている

薬は一時的に良くなるだけで、やめるとすぐに戻ってしまう

整体を受けてみたけどダメだった…

もしかしたらすでに

「この症状と一生付き合って

いかなければならないのか…」

と半分諦めていらっしゃるのではないでしょうか。

実は、世界的に認められている

鍼治療の効果

鍼治療は、4000年以上の歴史を持つ東洋医学の一つですが、その効果は科学的に証明されています。

世界中の医療機関や公的機関が鍼治療の有効性を認め、多くの国が医療の一環として採用しています。

✅ 世界保健機関(WHO)が鍼治療を正式に認定

1996年、WHOは鍼治療の有効性を認め、腰痛、片頭痛、膝の痛み、神経痛、ストレス、不眠症、消化器系の不調などを含む100以上の症状に効果があることを公式に発表しました。

特に、慢性的な痛みや神経系の症状に対する有効性が高いと評価され、多くの国の医療機関で取り入れられています。

✅ アメリカの主要な医療機関が鍼治療を導入

ハーバード大学医学部、スタンフォード大学などの世界的に有名な医療機関で、鍼治療が補完医療として採用されています。

特に、慢性的な痛みの治療、がん患者の副作用軽減、ストレスや不眠の管理などに用いられています。

✅ 日本では不妊治療や更年期障害にも活用

厚生労働省や日本ペインクリニック学会による研究で、鍼治療の鎮痛効果や自律神経の調整作用が科学的に証明されています。

日本の医療機関の一部では、不妊治療や更年期障害のサポートとして鍼治療が活用されるケースも増えています。

このように、世界的な医療機関や研究機関によってその効果が認められ、安全性の高い治療として導入されています。

次のような症状で

効果が期待できます

該当する症状をクリックしてください。

頭痛にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると 緊張型頭痛(筋肉のこりが原因) と 片頭痛(血管の広がりが原因) に分類されます。

緊張型頭痛は肩や首の筋肉の緊張が血流を悪くし、神経を圧迫することで起こります。一方、片頭痛は脳の血管が急激に拡張し、周囲の神経を刺激することで痛みが発生します。

鍼治療は、次の作用を通じてこれらの頭痛に効果が期待できます。

✅筋肉の緊張をほぐす

鍼を首や肩のこりが強い部分に刺すと、筋肉の奥まで刺激が届き、こりがほぐれます。これにより、緊張型頭痛の原因となる筋肉のこわばりが解消され、頭痛が軽減します。

✅血流を改善する

鍼を打つと、血管が広がり、血流が良くなります。血流が改善されることで、酸素や栄養が脳にしっかり届き、血管の異常な収縮・拡張が抑えられます。特に片頭痛の予防に効果的です。

✅痛みを抑える

鍼を打つと、体内で「エンドルフィン」という痛みを和らげる物質が分泌されます。また、痛みの信号を伝える神経(C線維)が抑制され、脳が痛みを感じにくくなります。

鍼治療は、これらの3つの働きによって、頭痛の頻度を減らし、痛みの強さを軽減する効果が期待できます。

▼世界的に効果が認められています

①英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドライン

NICEは、慢性の緊張型頭痛や片頭痛の予防に鍼治療を推奨しています。これは、複数の臨床試験を分析した結果、鍼が頭痛の頻度や強度を減少させることが示されたためです。

②ドイツの大規模臨床試験(GERAC試験, 2006)

この研究では、1,100人以上の片頭痛患者を対象にした試験が行われ、鍼治療を受けたグループは頭痛の発生頻度が大幅に減少したと報告されています。

③米国神経学会(AAN)および米国頭痛学会(AHS)の統合医療ガイドライン

両学会は、慢性頭痛において鍼治療を推奨しています。特に薬が効きにくい患者に対して、鍼治療が有効であると報告されています。

このように鍼治療は、痛みの軽減だけでなく、頭痛の頻度を減らすことが科学的に証明されている治療法です。薬に頼らず、自然な方法で頭痛を和らげたい方には特におすすめです。

病院でも、薬でもダメだった症状が

良くなっていくのを実感しました

Q.来院する前の症状について教えてください。

首、肩のコリとそれに伴う頭痛とめまいがありました。特にめまいがひどかったです。

Q.来院する前はどんなことをしてきましたか?

整形外科の病院にかかって、薬を処方されて飲んでいたくらいです。でもあまり効果はありませんでした。

Q.どのくらいの期間・回数でどのような変化がありましたか?

最初は週1回ペースで4回ほど通ったくらいで変化が出てきました。その後さらに2回ほど通ったくらいで、だいぶ変わってきたと感じました。

Q.家族や友人に当院をお薦めするとしたら、どのように伝えますか?

「こちらに来て良かった」と薦めると思います。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

顔面神経麻痺は、顔の筋肉を動かす神経が損傷を受けることで、片側の顔の筋肉が動かしにくくなる状態です。

鍼治療は、以下の作用を通じて顔面神経麻痺の改善に効果が期待できます。

✅血流の改善

鍼を顔や首周りの特定のツボに刺すことで、局所的な血流が促進され、神経や筋肉への酸素や栄養の供給が向上します。これにより、損傷した神経の回復が促されます。

✅神経機能の活性化

鍼刺激は、神経の再生や修復を促す効果があるとされ、顔面神経の機能回復をサポートします。

✅炎症の抑制

鍼治療は、炎症を抑える作用があり、神経周囲の炎症や腫れを軽減することで、神経の圧迫を緩和します。

これらの作用により、鍼治療は顔面神経麻痺の症状緩和や回復促進に効果が期待されています。

▼世界的に効果が認められています

①東京女子医科大学附属東洋医学研究所の報告

同研究所では、過去30年間に867名の顔面神経麻痺患者に鍼治療を実施し、その有効性と安全性を学会誌等に報告しています。

②愛媛大学の特定臨床研究

顔面神経麻痺の治療効果向上を目的とした特定臨床研究を開始し、鍼治療の有効性を含む新たな治療法の検討を行っています。

これらの研究や報告から、鍼治療は顔面神経麻痺の改善に一定の効果が期待できることが示されています。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

斜視は、両目の視線が同じ方向を向かず、片方の目が内側や外側、上方や下方にずれる状態を指します。この状態は、物が二重に見える「複視」や、立体的に物を見る能力の低下を引き起こすことがあります。

斜視の原因は様々で、眼球を動かす筋肉や神経の異常、脳の視覚情報処理の問題などが考えられます。

鍼治療は、以下の作用を通じて斜視の改善に効果が期待できます。

✅筋肉の調整

眼球を動かす筋肉の緊張や弛緩のバランスを整えることで、眼位の改善を図ります。

✅神経機能の促進

眼球運動を司る神経の働きを活性化し、適切な信号伝達をサポートします。

✅血流の改善

目の周囲の血流を促進し、筋肉や神経への酸素や栄養供給を向上させます。

これらの作用により、鍼治療は斜視の症状緩和や視機能の向上に効果が期待できます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

突発性難聴は、突然片耳の聴力が低下する疾患で、原因は明確に解明されていません。

一般的な治療法として、ステロイド薬の投与や高気圧酸素療法などが行われます。

鍼治療は、以下の作用を通じて突発性難聴の症状緩和に効果が期待できます。

✅血流の改善

鍼刺激により、内耳周辺の血流が促進され、酸素や栄養の供給が向上し、内耳の機能回復をサポートします。

✅神経機能の調整

鍼治療には神経系のバランスを整える作用があり、聴覚を司る神経の働きを正常化することで聴力の改善に寄与します。

✅炎症の抑制

鍼の抗炎症作用により、内耳の炎症が軽減され、聴覚機能の回復が促進される可能性があります。

✅ストレスの軽減

鍼治療はリラクゼーション効果があり、ストレスを軽減することで、全身の健康状態を向上させ、自己治癒力を高めます。

これらの作用を通じて、鍼治療は突発性難聴の症状緩和や聴力回復に効果が期待できます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

メニエール病は、内耳の異常により、めまい、耳鳴り、聴力低下、耳の詰まり感などの症状を引き起こす疾患です。

これらの症状は、内耳のリンパ液の異常な増加や圧力変化によって生じると考えられています。

鍼治療は、以下の作用を通じてメニエール病の症状緩和に効果が期待できます。

✅血流の改善

鍼刺激により、内耳周辺の血流が促進され、リンパ液の循環が改善されることで、内耳の圧力バランスが整えられ、めまいなどの症状が軽減される可能性があります。

✅自律神経の調整

鍼治療は、自律神経系のバランスを整える作用があり、内耳の機能を正常化することで、メニエール病の症状緩和に寄与する可能性があります。

✅抗炎症作用

鍼には炎症を抑える効果があり、内耳の炎症を軽減することで、症状の改善が期待されます。

✅ストレスの軽減

鍼治療はリラクゼーション効果があり、ストレスを軽減することで、全身の健康状態を向上させ、自己治癒力を高めることができます。

これらの作用を通じて、鍼治療はメニエール病の症状緩和や再発予防が期待できます。

病院でも、薬でもダメだった症状が

良くなっていくのを実感しました

Q.来院する前の症状について教えてください。

首、肩のコリとそれに伴う頭痛とめまいがありました。特にめまいがひどかったです。

Q.来院する前はどんなことをしてきましたか?

整形外科の病院にかかって、薬を処方されて飲んでいたくらいです。でもあまり効果はありませんでした。

Q.どのくらいの期間・回数でどのような変化がありましたか?

最初は週1回ペースで4回ほど通ったくらいで変化が出てきました。その後さらに2回ほど通ったくらいで、だいぶ変わってきたと感じました。

Q.家族や友人に当院をお薦めするとしたら、どのように伝えますか?

「こちらに来て良かった」と薦めると思います。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

鼻炎は、鼻の内側の粘膜が炎症を起こす状態で、主にアレルギーやウイルス感染が原因となります。症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどが一般的です。

一方、副鼻腔炎は、鼻の周囲にある副鼻腔と呼ばれる空洞の粘膜が炎症を起こす状態で、顔面の痛みや圧迫感、膿性の鼻水などが特徴的です。

鍼治療は、以下の作用を通じて鼻炎や副鼻腔炎の症状緩和に効果が期待できます。

✅血流の改善

鍼刺激により、鼻腔や副鼻腔周辺の血流が促進され、炎症部位への酸素や栄養の供給が向上します。これにより、炎症の軽減と組織の修復が促進されます。

✅免疫機能の調整

鍼治療は、体の免疫系のバランスを整える作用があり、過剰な免疫反応を抑制し、アレルギー性鼻炎などの症状を緩和する可能性があります。

✅粘液の排出促進

鍼の刺激により、鼻腔や副鼻腔内の粘液の流れが良くなり、溜まった分泌物の排出が促進され、鼻づまりや圧迫感の軽減につながります。

✅神経系の調整

鍼治療は、自律神経系のバランスを整えることで、鼻腔内の血管や分泌腺の働きを正常化し、症状の緩和に寄与します。

これらの作用を通じて、鍼治療は鼻炎や副鼻腔炎の症状緩和が期待できます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

嗅覚障害とは、においを感じにくくなったり、全く感じなくなったりする状態を指します。

原因としては、風邪や副鼻腔炎などによる鼻の炎症、頭部外傷、神経変性疾患(例:パーキンソン病)、加齢、さらには特定の薬剤の使用などが挙げられます。嗅覚は、食事の味わいや危険の察知(例:ガス漏れ)に関与しており、その障害は生活の質に大きな影響を及ぼします。

鍼治療は、以下の作用を通じて嗅覚障害の改善に効果が期待できます。

✅血流の促進

鍼刺激により、鼻腔内や嗅覚に関与する神経周辺の血流が改善されます。これにより、酸素や栄養が損傷した神経や組織に届きやすくなり、修復が促進される可能性があります。

✅神経機能の調整

鍼治療は、神経系のバランスを整える作用があり、嗅覚を司る神経の再生や機能回復をサポートする可能性があります。

✅炎症の抑制

副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など、炎症が原因の嗅覚障害に対して、鍼の抗炎症作用が炎症を軽減し、嗅覚機能の回復を促すと考えられます。

✅免疫機能の強化

鍼治療は、免疫系の調整を通じて、感染症や炎症の予防・改善に寄与し、嗅覚障害の原因となる病態の改善をサポートします。

これらの作用を通じて、鍼治療は嗅覚障害の症状緩和や機能回復に効果が期待できます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

味覚障害とは、食べ物の味を感じにくくなったり、全く感じられなくなったりする状態を指します。

原因としては、亜鉛不足、薬の副作用、口腔内の感染症、全身的な疾患、さらにはストレスなどが挙げられます。味覚は、食事の楽しみや栄養摂取に直結しており、その障害は生活の質に大きな影響を及ぼします。

鍼治療は、以下の作用を通じて味覚障害の改善に効果が期待できます。

✅血流の促進

鍼刺激により、舌や口腔内の血流が改善され、味を感じる組織への酸素や栄養の供給が向上します。これにより、味覚受容体の機能回復が期待されます。

✅神経機能の調整

鍼治療は、神経系のバランスを整える作用があり、味覚を伝える神経の働きを正常化することで、味覚障害の改善に寄与します。

✅免疫機能の強化

鍼治療は、免疫系の調整を通じて、口腔内の感染症や炎症を抑制し、味覚障害の原因となる病態の改善をサポートします。

これらの作用を通じて、鍼治療は味覚障害の症状緩和や機能回復に効果が期待できます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

寝違えとは、睡眠中の不自然な姿勢や急な首の動きによって、首や肩の筋肉が過度に緊張し、痛みや可動域の制限を引き起こす状態を指します。

原因としては、筋肉の炎症や軽度の神経圧迫、筋膜の異常な緊張が関与しています。特に、長時間の同じ姿勢や急な動作で筋肉が硬直し、血流が悪くなることが主な要因とされています。

鍼治療は、以下の作用を通じて寝違えの痛みを和らげることが期待されます。

✅筋肉の緊張を緩和する

鍼を首や肩の特定の部位(ツボ)に刺すことで、筋肉の深部に刺激が届き、こわばりを解消します。筋肉の過度な緊張がほぐれることで、痛みが軽減し、可動域が改善されます。

✅血流を促進する

鍼の刺激によって局所の血流が良くなり、筋肉内の老廃物や炎症物質の除去が促進されます。これにより、筋肉の回復が早まり、炎症による痛みの軽減が期待されます。

✅痛みの伝達を抑える

鍼治療は脳内で**エンドルフィン(天然の鎮痛物質)**の分泌を促し、痛みの感じ方を和らげると考えられています。また、痛みの信号を伝える神経の活動を抑制することで、鎮痛効果をもたらします。

✅神経の過敏性を調整する

鍼治療は、自律神経のバランスを整える効果があり、神経の過剰な興奮を抑えて痛みの緩和を促します。

これらの作用によって、鍼治療は寝違えによる痛みや不快感の軽減、回復の促進に役立つ可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

慢性扁桃炎は、口の奥にある扁桃腺が長期間炎症を起こすことで、喉の痛みや腫れ、発熱、倦怠感を繰り返す状態です。扁桃腺は免疫機能の一部を担い、ウイルスや細菌を防ぐ役割がありますが、炎症が長引くと機能が低下し、全身の健康にも影響を及ぼします。

鍼治療は、以下の作用を通じて慢性扁桃炎の症状緩和に効果が期待できます。

✅免疫機能の調整

鍼治療は免疫バランスを整え、過剰な炎症反応を抑えることで扁桃腺の腫れを軽減する可能性があります。

✅血流の促進

鍼を首や喉周辺のツボに施すことで、局所の血流が改善し、酸素や栄養の供給が増え、組織の修復が促進されます。

✅痛みの軽減

鍼治療は、体内のエンドルフィンの分泌を促進し、喉の痛みを和らげる作用が期待できます。

✅ストレスの軽減

自律神経を整え、ストレスを軽減することで、免疫機能の正常化をサポートします。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

梅核気(ばいかくき)は、喉に梅の種が詰まっているような違和感や異物感を感じる症状を指します。

医学的には明確な病変が認められないことが多く、東洋医学では「気の流れ(気滞)」が滞ることで発症すると考えられています。ストレス、不安、過労、自律神経の乱れが関与することが多く、女性に多く見られる症状です。

鍼治療は、以下の作用を通じて梅核気の症状緩和に効果が期待できます。

✅自律神経の調整

鍼刺激は、自律神経のバランスを整え、精神的な緊張を和らげることで、喉の違和感を軽減する可能性があります。

✅筋緊張の緩和

喉周辺や首・肩の筋肉の緊張が異物感を引き起こす場合があり、鍼治療でこれらの筋肉の緊張をほぐすことで症状の軽減が期待されます。

✅ストレスの軽減

鍼は、副交感神経を優位にし、リラックス状態を作り出すことで、ストレスによる喉の違和感を和らげる効果が期待されます。

✅血流の改善

鍼刺激により血行が促進されることで、喉周辺の血流が良くなり、違和感の改善が促される可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

呑気症(どんきしょう)は、無意識のうちに大量の空気を飲み込むことで、げっぷ、腹部膨満感、胸焼けなどを引き起こす症状です。

ストレスや不安、早食いなどが原因となることが多く、過敏性腸症候群(IBS)と関連することもあります。

鍼治療は、以下の作用を通じて呑気症の症状緩和に効果が期待できます。

✅自律神経のバランス調整

鍼刺激は、自律神経のバランスを整え、過剰な空気の嚥下を抑制することで症状の改善を促します。

✅胃腸の機能改善

鍼治療により、胃の運動が適切に調整され、空気の過剰な逆流や腹部膨満感の軽減が期待されます。

✅ストレスの軽減

鍼のリラクゼーション効果により、不安やストレスが軽減され、空気嚥下の頻度が減少する可能性があります。

✅横隔膜の緊張緩和

横隔膜の異常な緊張が呑気症に関与する場合があり、鍼治療によってこれを緩和することで症状の軽減が期待されます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

気管支拡張症は、気管支が慢性的に拡張し、痰の増加、慢性的な咳、呼吸困難などを引き起こす疾患です。

主な原因は、感染症や炎症の繰り返しによる気道の損傷です。

鍼治療は、以下の作用を通じて気管支拡張症の症状緩和に効果が期待できます。

✅気道の緊張緩和

鍼刺激により、気管支周辺の筋肉の緊張が和らぎ、気道の開放性が改善される可能性があります。

✅免疫機能の調整

鍼治療は、免疫系のバランスを整える作用があり、感染や炎症のリスクを低減し、症状の緩和に寄与する可能性があります。

✅自律神経の調整

鍼刺激は、自律神経系のバランスを整え、呼吸器系の機能を正常化し、呼吸困難などの症状を軽減する可能性があります。

✅血流の促進

気管支周辺の血流を改善し、炎症を抑え、痰の排出を促進することで、呼吸を楽にする作用が期待されます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

肋間神経痛とは、肋骨の間を走る神経が圧迫されたり、刺激を受けたりすることで起こる強い痛みのことを指します。

原因はさまざまで、筋肉の緊張、神経の炎症、帯状疱疹後の神経痛、姿勢不良などが関係しています。特に、長時間のデスクワークや猫背の姿勢、過度の運動などで肋間筋が硬くなると、神経が圧迫されて痛みが生じます。

鍼治療は、以下の作用を通じて肋間神経痛の改善に効果が期待できます。

✅筋肉の緊張を緩和する

肋間神経は肋骨の間を走っているため、周囲の筋肉が硬くなると神経が圧迫され、痛みが増します。鍼を筋肉に刺すことで、筋肉の深部にある緊張を和らげ、神経の圧迫を軽減します。

✅血流を改善する

鍼刺激によって血管が拡張し、血流が良くなります。血流が改善されると、痛みの原因となる炎症物質の除去が促進され、筋肉の回復が早まります。

✅痛みの伝達を抑える

鍼の刺激は、脳内で**エンドルフィン(体内の天然鎮痛物質)**を分泌させ、痛みを感じにくくします。また、痛みの信号を伝える神経(C線維)の活動を抑えることで、痛みの緩和につながります。

✅自律神経のバランスを整える

慢性的な肋間神経痛は、ストレスや自律神経の乱れが関与していることもあります。鍼治療によって自律神経のバランスを整えることで、神経の過敏性が抑えられ、痛みが起こりにくい状態を作ります。

このように、筋肉の緩和・血流改善・痛みの抑制・自律神経の調整という4つの作用を通じて、鍼治療は肋間神経痛の症状を緩和し、日常生活での動きを楽にする可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

潰瘍性大腸炎(UC)は、大腸の粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が生じる疾患で、腹痛、下痢、血便、倦怠感などの症状を引き起こします。

原因は完全には解明されていませんが、自己免疫の異常、遺伝、環境要因が関与していると考えられています。

治療にはステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤などが用いられますが、長期的な管理が必要となるため、補完医療として鍼治療が注目されています。

鍼治療は、以下の作用を通じて潰瘍性大腸炎の症状緩和に効果が期待できます。

✅腸の炎症を抑える

鍼刺激により、体内の抗炎症作用を持つ物質(例:副腎皮質ホルモン、サイトカイン)が分泌され、腸の炎症を抑える可能性があります。

✅自律神経の調整

鍼治療は自律神経のバランスを整え、腸の過剰な動きを抑えることで、下痢や腹痛の軽減が期待されます。

✅免疫機能の調整

潰瘍性大腸炎は自己免疫疾患の一種とされており、鍼治療は免疫バランスを整え、過剰な免疫反応を抑制する可能性があります。

✅ストレスの軽減

潰瘍性大腸炎はストレスによって悪化することが多いため、鍼治療のリラクゼーション効果がストレス軽減に寄与し、症状の安定化を助ける可能性があります。

これらの作用を通じて、鍼治療は潰瘍性大腸炎の症状の緩和やQOL(生活の質)の向上に貢献する可能性があります。

▼世界的に効果が認められています

①中国の臨床研究(2013年, World Journal of Gastroenterology)

鍼治療が炎症性腸疾患(IBD)の症状緩和に有効である可能性を示した臨床試験が報告されています。

②ドイツの研究(2015年, Journal of Alternative and Complementary Medicine)

鍼治療を受けた潰瘍性大腸炎患者の一部で、炎症マーカーの低下と症状の改善が確認されました。

③WHO(世界保健機関)による補完代替医療ガイドライン

鍼治療は消化器系疾患の補助療法としての可能性があると記載されています。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症を引き起こす疾患です。主な症状として、胸やけや呑酸(酸っぱい液が口に上がってくる感覚)などがあります。

鍼治療は、以下のような作用を通じて、逆流性食道炎の症状緩和に効果が期待できます。

✅自律神経の調整

鍼刺激は、自律神経系のバランスを整えることで、胃酸の分泌や胃の運動機能を正常化し、胃内容物の逆流を抑制する効果が期待されます。

✅筋緊張の緩和

鍼治療により、食道下部括約筋の過度な緊張を緩和し、適切な開閉機能を促すことで、逆流の防止に寄与する可能性があります。

✅ストレスの軽減

ストレスは胃酸分泌を促進し、逆流性食道炎の症状を悪化させる要因となります。鍼治療はリラクゼーション効果をもたらし、ストレスを軽減することで、症状の緩和に寄与する可能性があります。

✅炎症の抑制

鍼刺激により、体内の抗炎症作用が促進され、食道粘膜の炎症を抑える効果が期待されます。

これらの作用を通じて、鍼治療は逆流性食道炎の症状緩和や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

胃もたれは、食後に胃が重く感じる、膨満感があるなどの不快な症状を指します。これらの症状が慢性的に続き、内視鏡検査などで明らかな異常が見られない場合、**機能性ディスペプシア(FD)**と診断されることがあります。

原因は完全には解明されていませんが、胃の運動機能の低下、内臓の知覚過敏、ストレスなどが関与していると考えられています。

鍼治療は、以下の作用を通じて胃もたれの症状緩和に効果が期待できます。

✅胃の運動機能の改善

鍼刺激は、胃の筋肉の収縮を促進し、胃内容物の排出をスムーズにすることで、胃もたれの原因となる食物の停滞を防ぎます。

✅内臓知覚過敏の緩和

鍼治療は、神経系の過敏性を抑制し、胃の不快感や痛みを感じにくくすることで、症状の軽減に寄与します。

✅自律神経の調整

鍼刺激は、自律神経系のバランスを整え、胃酸の分泌や胃の運動を正常化することで、胃もたれの症状を改善します。

✅ストレスの軽減

ストレスはFDの症状を悪化させる要因とされています。鍼治療は、リラクゼーション効果をもたらし、ストレスを軽減することで、症状の緩和に寄与します。

これらの作用を通じて、鍼治療は胃もたれの症状緩和や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

▼世界的に効果が認められています

①中国「機能性ディスペプシアに対する鍼治療の効果」に関する試験

2020年の報告によると、200人以上の患者を対象に、鍼治療が胃もたれや胃の張り、不快感の改善に有効であることが示されました。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

機能性ディスペプシア(FD)は、胃の痛みやもたれ感などの不快な症状が持続するにもかかわらず、内視鏡検査などで明らかな異常が見つからない状態を指します。

この症状は、胃の運動機能の低下や内臓の知覚過敏、ストレスなどが関与していると考えられています。

鍼治療は、以下の作用を通じてFDの症状緩和に効果が期待できます。

✅胃の運動機能の改善

鍼刺激は、胃の筋肉の収縮を促進し、食物の消化・排出をスムーズにすることで、胃もたれや膨満感の軽減に寄与します。

✅内臓知覚過敏の緩和

鍼治療は、神経系の過敏な反応を抑制し、胃の不快感や痛みを感じにくくすることで、症状の軽減をもたらします。

✅自律神経の調整

鍼刺激は、自律神経系のバランスを整え、胃酸の分泌や胃の運動を正常化することで症状を改善します。

✅ストレスの軽減

ストレスは症状を悪化させる要因とされています。鍼治療はリラクゼーション効果をもたらし、ストレスを軽減することで、症状の緩和に寄与します。

これらの作用を通じて、鍼治療は症状緩和や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

▼世界的に効果が認められています

①日本消化器病学会のガイドライン

日本消化器病学会の「機能性ディスペプシア(FD)診療ガイドライン」では、鍼灸療法がFDの治療として有用である可能性が示されています。

②機能性消化管疾患診療ガイドライン2021

このガイドラインでは、鍼灸療法がFDの治療として有用である可能性が示されています。

③機能性ディスペプシアの診断と治療に関する研究

日本内科学会雑誌に掲載された研究では、鍼灸療法がFDの症状改善に寄与する可能性が示されています。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

蕁麻疹(じんましん)は、皮膚に突然現れる赤みを帯びた膨疹(ふくらみ)や強いかゆみを特徴とする疾患です。

原因は多岐にわたり、アレルギー反応、感染症、ストレス、物理的刺激などが関与することがあります。

通常、抗ヒスタミン薬やステロイド剤が治療の中心となりますが、これらの治療で十分な効果が得られない場合や、副作用が懸念される場合、補完代替医療として鍼治療が検討されることがあります。

鍼治療は、以下の作用を通じて蕁麻疹の改善に効果が期待できます。

✅免疫機能の調整

鍼刺激は、免疫系のバランスを整えることで、過剰なアレルギー反応を抑制し、症状の軽減に寄与する可能性があります。

✅自律神経の調整

鍼治療は、自律神経系のバランスを調整し、ストレスや緊張による症状の悪化を防ぐ効果が期待されます。

✅血行促進

鍼刺激により、局所の血流が改善され、炎症物質の排出が促進されることで、症状の緩和につながると考えられます。

✅鎮静作用

鍼治療は、神経系に働きかけ、かゆみや痛みを感じにくくする鎮静効果が期待されます。

これらの作用を通じて、鍼治療は蕁麻疹の症状緩和や再発防止に寄与する可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

帯状疱疹後神経痛(PHN)は、帯状疱疹の皮膚症状が治癒した後も持続する強い痛みを指します。

この痛みは、神経の損傷や過敏化によって引き起こされ、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

一般的な治療法には、抗けいれん薬、抗うつ薬、神経ブロック療法などがありますが、これらの治療で十分な効果が得られない場合、補完的な療法として鍼治療が検討されることがあります。

鍼治療は、以下の作用を通じて帯状疱疹後神経痛(PHN)の改善に効果が期待できます。

✅痛みの伝達抑制

鍼刺激は、脳内でエンドルフィンやエンケファリンといった内因性オピオイドの分泌を促進し、痛みの伝達を抑制することで鎮痛効果をもたらすと考えられています。

✅血行促進

鍼治療により局所の血流が改善され、神経組織への酸素供給や栄養供給が促進されることで、神経の修復が促される可能性があります。

✅神経の過敏性低下

鍼刺激は、神経の過敏性を低下させることで、痛みの閾値を上げ、痛みを感じにくくする効果が期待されます。

✅自律神経の調整

鍼治療は、自律神経系のバランスを整えることで、痛みの緩和や睡眠の質の向上、不安や抑うつの軽減に寄与する可能性があります。

これらの作用を通じて、鍼治療はPHNの症状緩和や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

▼世界的に効果が認められています

①「鍼灸と薬物療法の併用効果」に関する試験

中国を中心としたいくつかの試験では、ガバペンチンやプレガバリンなどの薬物治療に鍼灸を併用すると、痛みや睡眠障害、不安・抑うつの軽減が見られたと報告されています。さらに、副作用の頻度も併用群で低下するとの結果もあり、鍼灸による鎮痛補助が薬物投与量を減らす一助になる可能性が示唆されています。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

近年、鍼治療は不妊症の補完的療法として注目されています。

具体的には、以下の作用を通じて不妊症に効果が期待できます。

✅血流の改善

鍼刺激により、骨盤内の血流が促進され、子宮や卵巣への酸素や栄養供給が向上します。これにより、子宮内膜の質が改善され、受精卵の着床環境が整えられると考えられます。

✅ホルモンバランスの調整

鍼治療は、視床下部-下垂体-卵巣軸(HPO軸)に影響を与え、ホルモンの分泌を調整します。これにより、排卵の正常化や月経周期の安定化が期待されます。

✅ストレスの軽減

不妊治療中のストレスは、ホルモンバランスや生殖機能に悪影響を及ぼすことがあります。鍼治療はリラクゼーション効果をもたらし、ストレスホルモンの分泌を抑制することで、妊娠しやすい環境をサポートします。

✅子宮収縮の抑制

鍼刺激は、子宮の過剰な収縮を抑える作用があり、これにより受精卵の着床を助けるとされています。

これらの作用を通じて、鍼治療は不妊症の改善に寄与する可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

扁桃炎は、口腔内の扁桃が細菌やウイルス感染により炎症を起こす疾患で、喉の痛み、発熱、嚥下困難などの症状が現れます。

子どもは免疫系が未熟なため、扁桃炎を繰り返すことがあります。

鍼治療は、以下の作用を通じて子どもの扁桃炎の症状緩和や再発予防にに効果が期待できます。

✅免疫機能の調整

鍼刺激は、免疫系のバランスを整え、感染に対する抵抗力を高めることで、扁桃炎の再発を防ぐ効果が期待されます。

✅炎症の抑制

鍼治療は、体内の抗炎症作用を促進し、扁桃の腫れや痛みを軽減する可能性があります。

✅痛みの緩和

鍼刺激により、内因性オピオイドの分泌が促され、喉の痛みを和らげる効果が期待されます。

✅自律神経の調整

鍼治療は、自律神経のバランスを整え、全身の健康状態を改善することで、扁桃炎の回復を促進します。

これらの作用を通じて、鍼治療は子どもの扁桃炎の症状緩和や再発予防に寄与する可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

喘息は、気道の慢性的な炎症により、咳、喘鳴、呼吸困難などの症状を引き起こす疾患です。

子どもの喘息は、アレルギーや環境要因、遺伝的要因が関与しています。

鍼治療は、以下の作用を通じて子どもの喘息の症状緩和に効果が期待できます。

✅気道の炎症抑制

鍼刺激は、免疫系の調整を通じて、気道の炎症を抑制し、喘息症状の軽減に寄与する可能性があります。

✅気道平滑筋の弛緩

鍼治療は、気道の平滑筋を弛緩させ、気道の狭窄を緩和することで、呼吸を楽にする効果が期待されます。

✅自律神経の調整

鍼刺激により、自律神経のバランスが整えられ、気道の過敏性が低下し、喘息発作の予防に寄与する可能性があります。

✅ストレスの軽減

鍼治療は、リラクゼーション効果を通じて、ストレスを軽減し、喘息症状の悪化を防ぐ効果が期待されます。

これらの作用を通じて、鍼治療は子どもの喘息症状の緩和や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

子どもの脱毛症、特に円形脱毛症は、自己免疫反応が原因で、免疫系が誤って自分の毛根を攻撃することで発症します。

鍼治療は、以下の作用を通じて子どもの脱毛症の症状緩和や発毛促進に効果が期待できます。

✅血行促進

鍼刺激により頭皮の血流が改善され、毛根への栄養供給が促進されることで、発毛が促されると考えられます。

✅免疫機能の調整

鍼治療は免疫系のバランスを整え、自己免疫反による毛根への攻撃を抑制する可能性があります。

✅ストレスの軽減

鍼刺激によるリラクゼーション効果が、ストレスを軽減し、脱毛症の改善に寄与する可能性があります。

✅ホルモンバランスの調整

鍼治療は内分泌系に作用し、ホルモンバランスを整えることで、脱毛症の改善に寄与する可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

夜尿症、一般的に「おねしょ」と呼ばれる状態は、5歳以上の子どもが睡眠中に無意識に排尿してしまうことを指します。

この症状は、子どもの約15%が経験するとされ、年齢とともに自然に改善するケースも多いですが、思春期以降まで持続する場合もあります。

夜尿症の主な原因として以下が挙げられます。

1.夜間多尿

通常、夜間には抗利尿ホルモン(バソプレシン)の分泌が増加し、尿の生成が抑制されます。しかし、夜尿症の子どもでは、このホルモンの分泌リズムが未熟で、夜間に過剰な尿が生成されることがあります。

2.膀胱機能の未熟

膀胱の容量が小さい、または膀胱の収縮を抑制する機能が未熟なため、尿を十分に溜めておくことができず、夜間の排尿につながることがあります。

3.覚醒障害

睡眠中に膀胱が満たされても、尿意を感じて目を覚ますことが難しい、いわゆる覚醒障害が関与しているとされています。

また、遺伝的要因も指摘されており、両親のいずれかが夜尿症の経験がある場合、子どもが夜尿症を発症するリスクが高まるとされています。

さらに、生活習慣や心理的要因、便秘なども夜尿症に影響を及ぼすことがあるため、総合的なアプローチが必要とされています。

鍼治療は、以下の作用を通じて子どもの夜尿症の症状緩和に効果が期待できます。

✅膀胱機能の調整

鍼刺激により膀胱の筋肉の緊張が調整され、尿の貯留能力が向上することで、夜間の排尿回数が減少する可能性があります。

✅自律神経系の調整

鍼治療は自律神経のバランスを整え、夜間の尿生成を抑制し、適切な排尿リズムの確立に寄与する可能性があります。

✅睡眠の質の向上

鍼刺激によるリラクゼーション効果が、深い睡眠を促し、睡眠中の覚醒反応を高めることで、夜尿の予防につながる可能性があります。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

夜泣きとは、特定の原因が見当たらないにもかかわらず、赤ちゃんや幼児が夜間に突然泣き出す現象を指します。これは生後6か月前後から始まり、1歳から1歳半頃に治まることが多いとされていますが、個人差があり、3歳から4歳頃まで続くケースもあります。

夜泣きの原因は明確には解明されていませんが、以下の要因が関与していると考えられています。

1.睡眠リズムの未成熟

赤ちゃんは大人と比べて睡眠サイクルが短く、浅い眠り(レム睡眠)の時間が多いため、夜中に目が覚めやすいとされています。

2.環境や体の不快感

部屋の温度や湿度、衣類の状態、おむつの濡れなど、周囲の環境や身体的な不快感が夜泣きを引き起こすことがあります。

3.日中の刺激の影響

昼間に新しい経験や強い刺激を受けると、脳が興奮状態となり、夜間に泣き出すことがあります。

これらの要因が複合的に作用し、夜泣きを引き起こすと考えられています。

鍼治療は、以下の作用を通じて子どもの夜泣きの症状緩和に効果が期待できます。

✅自律神経の調整

鍼治療は自律神経系のバランスを整えることで、睡眠リズムの正常化を促し、夜泣きの頻度を減少させる可能性があります。

✅リラクゼーション効果

鍼刺激によりリラクゼーション効果が得られ、子どもの不安やストレスを軽減し、安定した睡眠を促すことが期待されます。

✅身体の不快感の緩和

鍼治療は身体の緊張や不快感を和らげることで、夜間の目覚めを減少させる効果があると考えられます。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

疳の虫(かんのむし)とは、子どもが理由もなく不機嫌になったり、夜泣きやかんしゃく(癇癪)を起こす状態を指します。

医学的には、疳の虫は以下のような症状を含むとされています。

・夜泣き

夜間に理由もなく泣き続ける。

・かんしゃく(癇癪)

思い通りにならないと泣き出したり、物を投げたり、地面に寝転んで手足をバタバタさせる。

・奇声をあげる

イライラして「キーキー」と叫ぶ。

・泣き入りひきつけ(憤怒痙攣)

大泣きした後、呼吸が止まり、顔色が悪くなり、意識を失ったり痙攣を起こす。

これらの症状の原因として、以下の要因が考えられています。

1.神経の昂ぶりと自律神経のアンバランス

急速に発育する乳幼児の精神と身体のアンバランスにより、神経が過敏になり、これが疳の虫の症状として現れることがあります。

2.環境や栄養の不適合

生活環境の変化や栄養バランスの乱れが、子どもの情緒不安定を引き起こす要因となることがあります。

3.言葉の未熟さによるストレス

親に何かを伝えたいのに言葉にできないもどかしさが、ストレスとなり、疳の虫の症状を引き起こすことがあります。

これらの要因が複合的に作用し、子どもの疳の虫の症状が現れると考えられています。

鍼治療は、以下の作用を通じて子どもの疳の虫(かんのむし)の症状緩和に効果が期待できます。

✅自律神経の調整

鍼治療は自律神経のバランスを整えることで、神経の高ぶりを鎮め、情緒の安定を促すと考えられています。

✅リラクゼーション効果

鍼刺激によりリラクゼーション効果が得られ、子どもの不安やストレスを軽減し、安定した情緒を促すことが期待されます。

✅特定のツボへの刺激

例えば、肩甲骨の間にある「身柱」というツボは、子どもの万病に効くと言われており、この部位への鍼刺激が疳の虫の症状緩和に役立つとされています。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

もしあなたの症状が見当たらなかったとしても、どうかまだ諦めないでください。

鍼治療は、血流を改善し、神経や筋肉の緊張を和らげることで、本来の自己治癒力を高める施術です。

西洋医学では「原因不明」とされる症状でも、東洋医学の視点では「血の滞り」「冷え」「自律神経のバランスの乱れ」といった問題が根本にあることが多く、それらを整えることで症状の改善が期待できます。

具体的には、鍼を刺すことで以下のような効果が得られます。

✅ 血流促進

鍼が皮膚や筋肉を刺激すると、局所の血流が改善され、酸素や栄養が全身に行き渡りやすくなります。その結果、冷えやコリが解消し、慢性的な痛みが和らぐことがあります。

✅ 神経の調整

鍼は交感神経と副交感神経のバランスを整える働きがあります。これにより、ストレスによる自律神経の乱れが改善し、不眠やめまい、胃腸の不調などの症状が緩和されることが期待できます。

✅ 脳内ホルモンの分泌促進

鍼を刺すことで脳内の「エンドルフィン」や「セロトニン」といったホルモンの分泌が促され、鎮痛作用やリラックス効果が生まれます。特に慢性痛や不安感が強い方にとって、これらのホルモンが自然な形で分泌されることは大きな助けになります。

例えば、慢性的な頭痛や肩こり、腰痛が長年続いている方は、筋肉の深部に蓄積した緊張が原因になっていることが多いです。

鍼は通常のマッサージやストレッチでは届かない深層の筋肉に直接アプローチできるため、症状が根本から改善する可能性があります。

また、不眠や慢性的な疲労、めまい、耳鳴り、胃腸の不調といった「病院では異常なしと言われた症状」も、鍼によって自律神経が整うことで回復するケースがあります。

特に、ストレスが原因の症状には鍼治療が有効であり、多くの方が施術後に「ぐっすり眠れるようになった」「体が軽くなった」と感じることが多いです。

あなたの症状にも、鍼治療が新たな希望をもたらすかもしれません。

ぜひ、一度試してみてください。

※施術効果には個人差があります。効果を保証するものではありません。

でも、痛そうで怖いです…

どうかご安心ください。

“はり”といっても、注射のような太い針ではありません。

施術で使う鍼は0.1mm〜0.3mm程度の極細で、蚊に刺されたような感覚があるかないかという程度です。

痛みが苦手な方でも安心して受けられます。

また、国家資格を持った専門家が安全に施術するため、リスクはほぼゼロです。

日本では、鍼灸師は3年以上の専門教育を受け、国家資格を取得したプロフェッショナル。

解剖学や生理学を学び、安全な場所にしか鍼を刺さないため危険はありません。

さらに、現在は使い捨ての鍼を使用するため、感染症の心配もありません。

✅ ほとんど痛みはなく、安全に受けられる

✅ 世界的にも科学的に効果が認められている

✅ 「今の症状を治す」だけでなく「不調を繰り返さない体づくり」ができる

“はり治療“があなたを救える可能性は決して低くないと思います。

ぜひ一度、勇気を出して試していただきたいです。

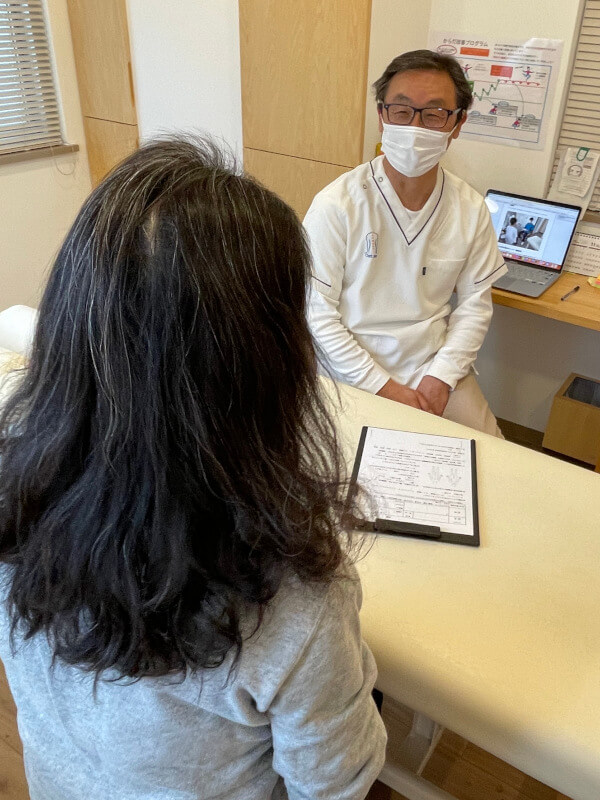

施術の流れ

1. 問診(カウンセリング)

症状が出てから現在までの状況を詳しく把握するステップです。

① 問診票の記入

・ご職業

・生活習慣

・痛みや不調のある部位や症状

・症状の経過

いつから・どんな状況で悪化・軽減するか

・過去の病気やケガ

・現在の服薬状況

・アレルギーの有無

② カウンセリング

問診票の内容をもとに、より詳しくお話を伺います。

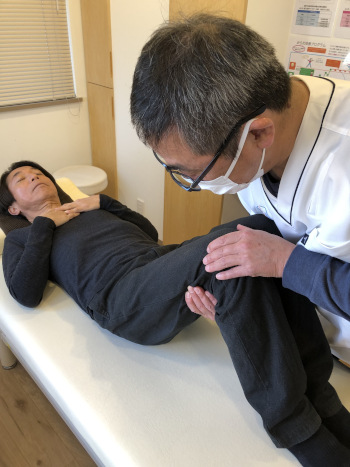

2. 検査

お身体の状態を把握して、最適な施術方針を決めるためのステップです。

① 触診・視診(体の状態の基本チェック)

・体のバランスや歪みを確認し、症状の原因を特定する

・筋肉の緊張やコリの強さ、左右差を評価する

・関節の動きや可動域の制限を確認する

・皮膚の状態(血流やむくみの有無)を観察し、冷えや炎症をチェックする

② 脈診・舌診(東洋医学的診断)

脈のリズムや強さを確認。舌の色や形、舌苔の状態もチェック。

・体質や気血(エネルギーと血流)の状態を把握する

・内臓の働きや不調の原因を探る(五臓六腑のバランスをチェック)

・自律神経の状態を評価し、ストレスや疲労の影響を確認する

③ 動作確認・徒手検査(可動域と痛みのチェック)

・どの動作で痛みが出るかを確認し、症状の根本原因を特定する

・筋肉や関節の可動域(動かせる範囲)を測定し、施術の方向性を決める

・神経の影響(しびれ、麻痺、異常感覚)を評価する

④ 神経症状(しびれや感覚異常)のチェック

・末梢神経や中枢神経に異常がないかを判断する

・神経圧迫や血流障害によるしびれの原因を特定する

・どの神経が影響を受けているかを確認し、適切な施術を行う

具体的には、手首を軽く叩いて指先にしびれが出るかを確認したり、ひざやアキレス腱を叩いて神経の働きを確認します。

以上の検査結果をもとにして、施術方針を決定します。

✅筋肉の問題なら

→ 筋肉の緊張が強い部分に鍼を打つ

✅神経の問題なら

→ 神経の流れを整えるポイントに鍼を打つ

✅自律神経の乱れなら

→自律神経を調整する頭や手足のツボに鍼を打つ

3. 施術(鍼治療)

実際に鍼を使用して治療を行うステップです。

① 施術方針の説明

・鍼を打つ部位とその理由を説明

・刺激の強さや施術時間の目安を伝える

・施術中の注意点(リラックスすること、痛みや違和感があれば伝えるなど)

② 鍼治療

・消毒をしてから鍼を刺入

・置鍼(一定時間そのままにする)またはすぐ抜く

・必要に応じて灸や電気鍼を併用

③ 鍼を抜く・施術後の確認

・鍼を抜いた後、施術部位の確認

・出血があれば止血

・体の変化(痛みの軽減、動作のしやすさなど)を確認

4. 今後について(アフターケア・治療計画)

施術後の注意点や今後の方針を伝えるステップです。

① 施術後の説明

・好転反応の可能性を説明

(だるさ、眠気、軽い筋肉痛など)

・当日の入浴・運動・食事の注意点

・過ごし方のアドバイス

(冷えを避ける、水分をとるなど)

② 今後の治療計画

・どのくらいの頻度で通うべきか

・生活習慣やセルフケアの指導

・次回のご予約

納得いくまで丁寧に

わかりやすく説明します

患者さんからよく言っていただくのは

「こんなに時間をかけてしっかり説明して頂けたのは初めてです」

「納得して施術を受けることができました」

ということです。

他の治療院では、患者さん自身が何をされているのかよくわからないまま通い続けていることが少なくないようです。

しかし当院では、

・今あなたの体にどのようなことが起こっているのか?

・なぜ痛むのか?

・鍼治療をどのくらいの回数・期間行う必要があるのか?

といった点について、100%ご理解いただくまでご説明いたしますので、どうかご安心ください。

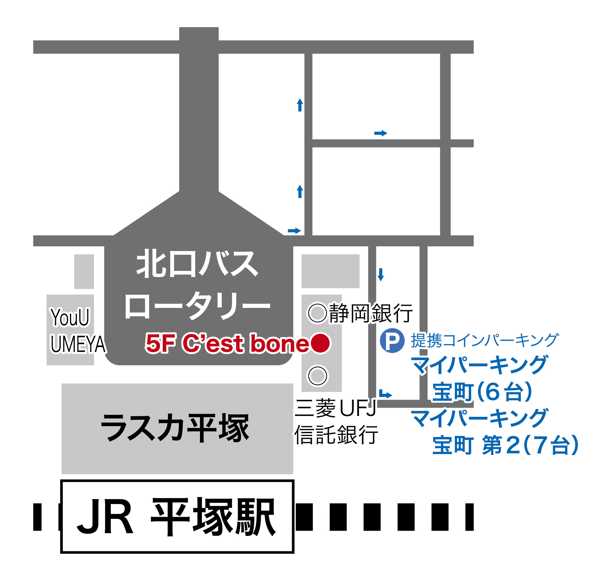

当院へのアクセス

平塚駅から徒歩30秒

神奈川県平塚市宝町2-2-502 T&T NAKANO

平塚駅東口改札を出て左(スタバ側)へ向かい、北口出口の階段を下り、右に向かい、ラスカの前の道をロータリーに沿うように真っ直ぐ進みます。正面に買取専門店「おたからや」の黄色い看板が出ているビルの5階が当店です。

当院は完全予約制でお一人ずつ施術を行うため、他の患者さんと一緒になることはありません。気兼ねなく施術を受けていただけます。

お車の場合は、マイパーキング宝町(6台)、マイパーキング宝町第2(7台)をご利用ください。

施術料金

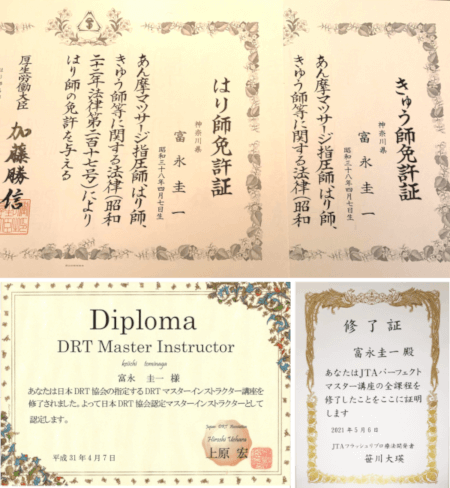

院長プロフィール

鍼灸整体院セボーン 院長

富永圭一

私は誤診によって症状を悪化させてしまうことが無いように、国家資格をはじめとする幅広い知識を身につけてきました。

治療院の中には、雑誌やテレビで紹介されるためにお金を払っている所もあるようですが、私はそういう宣伝にはお金はかけず、技術向上のための勉強と治療機器の購入にお金をかけてきました。

体のことは一般的な治療院の先生よりも熟知しているつもりです。

医者も受けに来る

“今世紀最高”と言われる治療技術

今世紀最大の治療革命と言われているDRTという技術も習得しました。

股関節痛、ひざ痛、腰痛、頭痛などをはじめとする体中の痛みが、たった1~2回の施術で消えてしまう魔法のような施術です。

効果に個人差はありますが、受けられた患者さんのほとんどが驚かれます。

即効性が期待できる治療機器を

積極的に導入

とはいえ、手技だけでは痛みを鎮めるのが難しかったり、時間がかかる症状もあります。

そんな時でも最先端の科学技術の力を借りれば、すぐにラクになる場合があります。

治療機器を取り入れたことで、より幅広い症状に対応できるようになり、より即効性のある施術を提供できるようになりました。

当院にいらっしゃる患者さんのほとんどが、病院や色々な治療院に通ったけど症状が改善しなくて困っている方です。

長期化してしまった痛みを抱える患者さんが当院を頼って来られます。

有名な雑誌やテレビに出たことはありませんが、開業して以来、ご紹介や口コミで予約はほとんど埋まってしまいます。

© 2025 整体・鍼灸院 C’est bone (セボーン)